दावत और अमल

आम तौर पर यह कहा जाता है कि “पहले मुसलमानों की इस्लाह करो, जब उनकी इस्लाह हो जाएगी तो लोग उन्हें देखकर ख़ुद-ब-ख़ुद इस्लाम क़बूल कर लेंगे।” उसूली ऐतबार से यह बात दुरुस्त नहीं। हक़ीक़त यह है कि दावत अपने आपमें एक ज़िम्मेदारी है। दावत का काम हर हाल में करना है, जिस तरह नमाज़ हर हाल में पढ़ना है। कोई भी उज़्र दावती फ़रीज़े की अदायगी से बाहर रहने के लिए काफ़ी नहीं। इस तरह के लोग अगर अपने नज़रिये को दुरुस्त समझते हैं तो वे तारीकीन-ए-सलात से नमाज़ पढ़ने के लिए भी न कहें, वे यह करें कि वे ख़ुद नमाज़ पढ़ें और यह यक़ीन करें कि लोग उन्हें देखकर अपने आप नमाज़ पढ़ने लगेंगे।

यह एक बेबुनियाद मफ़रूज़ा है कि मुसलमान अगर दुरुस्त हो जाएँ तो ग़ैर-मुस्लिम सिर्फ़ उन्हें देखकर ही इस्लाम क़बूल कर लेंगे। इस बात का सबूत यह है कि दुनिया में एक लाख से ज़्यादा पैग़ंबर आए और यह पैग़ंबर मुसल्लमा तौर पर अख़्लाक़ के आला मेयार पर थे, मगर ऐसा नहीं हुआ कि पैग़ंबरों को देखकर लोग ख़ुदा के दीन को इख़्तियार कर लें। हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और दूसरे तमाम पैग़ंबरों का वह हाल हुआ, जिसे क़ुरआन में इन अल्फ़ाज़ में बयान किया गया है—

“अफ़सोस है बंदों पर, जब भी उनके पास कोई रसूल आया तो उन्होंने उसका मज़ाक़ उड़ाया।” (36:30)

असल यह है कि आदमी जब किसी को नेकी की तल्क़ीन करे तो संजीदगी का तक़ाज़ा है कि वह ख़ुद भी उस पर कारबंद हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि अमल, दावत की शर्त है। दावत का काम हर हाल में जारी रखा जाएगा, चाहे दाअी उस पर आमिल हो या न हो।

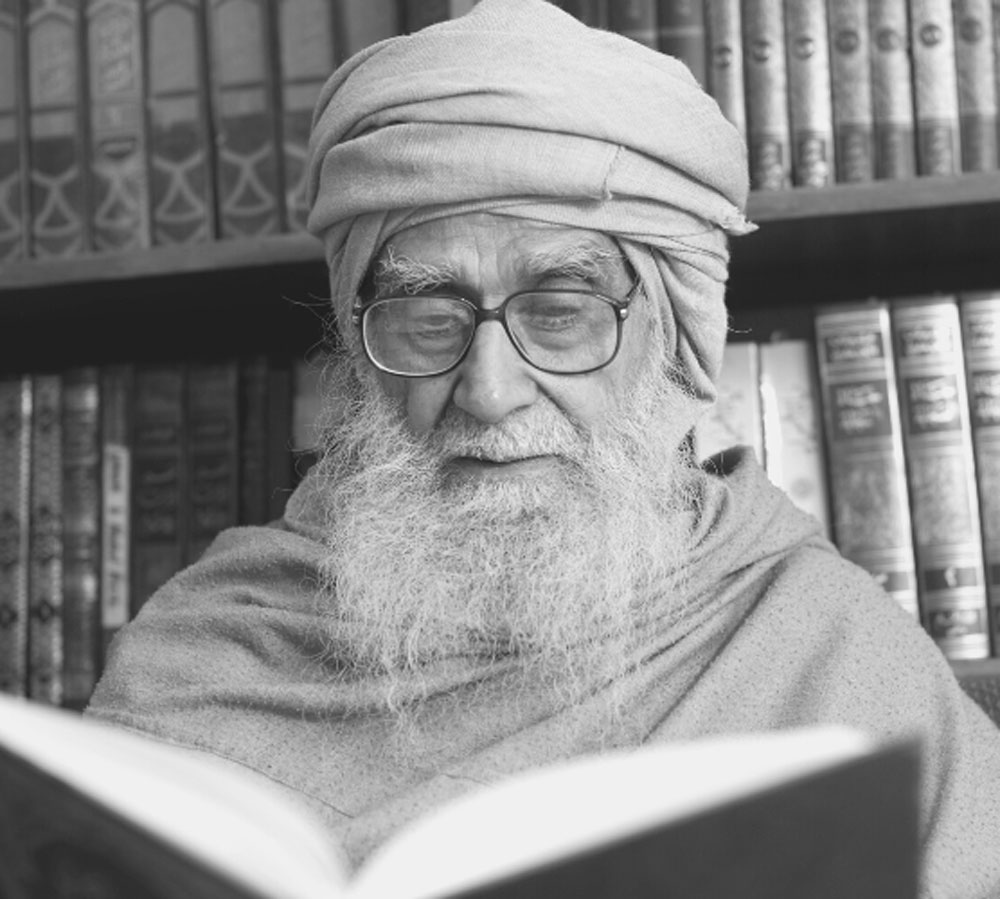

मुफ़स्सिर इब्ने-कसीर ने सूरह अल-बक़रह आयत नं० 44 के तहत लिखा है—

“मारूफ़ की तल्क़ीन करना और उस पर अमल करना, दोनों वाजिब हैं। इनमें से कोई एक-दूसरे के तर्क से साक़ित नहीं होता। उलेमा-ए-सलफ़ और उलेमा-ए-ख़लफ़ का सहीतरीन क़ौल यही है।

हक़ीक़त यह है कि आलिम मारूफ़ की तल्क़ीन करेगा, चाहे वह उस पर अमल न करता हो और वह मुनकर से रोकेगा, चाहे वह ख़ुद उसका मुर्तकिब हो। सईद इब्ने-जुबैर ताबिई ने दुरुस्त तौर पर कहा कि अगर ऐसा होता कि आदमी सिर्फ़ उस वक़्त मारूफ़ की तल्क़ीन करे और मुनकर से रोके, जबकि उसके अंदर कोई मुनकर न पाया जा रहा हो तो किसी शख़्स ने भी मारूफ़ की तल्क़ीन न की होती और न वह मुनकर से रोकता।”

(तफ़्सीर इब्ने-कसीर, 1/85)

असल यह है कि दावत अहसास-ए-ज़िम्मेदारी के तहत ज़ाहिर होने वाला अमल है, न कि अहसास-ए-सालिहियत के तहत। मदऊ जब अपने दीन को छोड़कर इस्लाम को इख़्तियार करता है तो वह इस्लाम की अपनी सदाक़त की बुनियाद पर ऐसा करता है, न कि मुसलमानों को बाअमल देखकर। अगर दाअी के बाअमल होने को देखकर लोग हक़ को क़बूल करते तो अंबिया के गिर्द इंसानों की भीड़ दिखाई देती, मगर मालूम है कि आख़िरी पैग़ंबर के सिवा किसी भी पैग़ंबर के गिर्द इंसानों की कोई बड़ी जमाअत इकट्ठा नहीं हुई। आदाद-ओ-शुमार(statistics) के मुताबिक़ हर साल सिर्फ़ अमेरिका में तक़रीबन एक लाख ग़ैर-मुस्लिम इस्लाम में दाख़िल होते हैं। अगर यह दुरुस्त है कि मुसलमानों को बाअमल देखकर लोग इस्लाम में दाख़िल होते हैं तो क्या मौजूदा ज़माने में अमेरिका और दूसरे मुक़ामात पर रहने वाले मुसलमान ऐसे ही बाअमल हैं, जिन्हें सिर्फ़ देखकर ग़ैर-मुस्लिमों की इतनी बड़ी तादाद इस्लाम में दाख़िल हो जाए।

असल यह है कि दावत हर हाल में और हर शख़्स को देना है। दावत के लिए अमल की शर्त नहीं लगाई जा सकती। बैहक़ी और इब्ने-असाकर ने जाबिर इब्ने-अब्दुल्लाह से रिवायत किया है कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने हमसे कहा कि हम इस इल्म (दीन-ए-हक़) के हामिल बनाए गए थे, इसे हम तुम्हें दे रहे हैं, हालाँकि हम ख़ुद इस पर अमल न कर सके।

(हयातुस्साहबा, 3:268)